築10年が過ぎ、これから待ちに待った塗替えの始まりです。

色褪せやシーリングの劣化、コケなどの汚れも目立ちますが、しっかりと処理をして適切な塗料を使用することで、新築以上の強さと輝きを持ったお家へと生まれ変わります。

施工前 家全体

施工前 屋根部分

※ 日数は目安です。施工に関わる職人の数、天候、劣化状況などにより変動いたします。

良い施工は、確実な足場作りから始まります

カン!カン!カン!と音がうるさくてごめんなさい。職人が一気に組むので、その間だけ我慢してくださいね。的確な工事の基本となるのが足場です。どんなに腕の良い職人であっても、作業する足元が不安定な状態では腕の良さを発揮できません。安全・確実に作業を行うために、足場を組む作業にはとても神経を使っています。

「余談になりますが、わたしたち作業をする側からしてみると大事な足場ですが、お客様からしてみれば足場のことまで考えていらっしゃる方は、本当に少ない、むしろ考えていない方のほうが圧倒的ですよね。

今まで塗り替えを担当させていただいた方のなかにも、見積書の項目のなかに「仮設足場費用」の金額が記入されているのを見て、「仕上がりに関係ないのにそんなに費用をとられるのか?」と聞いてこられる方もいらっしゃいました。どうやら記載されている金額に納得いかないといったご様子でした。ピカピカの仕上がりにきっとご満足いただけると思いますので、そこを理解していただくとうれしいですね。しかし、わたしたちが安心して思いっきり仕事に打ち込めるような、しっかりとした足場が組まれていたら、仕上がりもぐんとよくなります。」

ベテラン職人自ら、お家の状態を確認しながら洗浄を行います

今まで蓄積されてきた汚れ、コケ、カビ、劣化した塗料の粉をきれいに落とすために、まずは屋根や外壁を高圧洗浄しています。わたしは、この洗浄作業を新人に任せることはありません。なぜなら、高圧洗浄を行っているあいだに、実際にどこが痛んでいるかを自分の目で確かめることができるからです。これが大事なんです。一見たいしたことないと思われそうな作業にも、あなたの家を少しでも美しく仕上げたいという思いが込められているんですよ。

「境界線」をキレイに出すために養生をしっかり行います

養生(ようじょう)とは、サッシ窓や床など塗料を塗る必要のない部分をビニールで覆うことをいいます。 たとえ塗料がたれても、汚れないようにするために行うものですが、実はもっと奥の深い作業なのです。

塗替えをしてキレイになったはずなのに、なぜか雑に見える。きちんと3度塗りをしてくれて、ツヤも出た。決して手抜きをされたと思っていないのになんだかしっくりこない。その理由は『養生』にあります。塗装をするところ、しないところの『境界線』をキレイに出すことが、仕上がりを美しく見せるコツなのです。ちょっとした違いが、結果的に大きな印象の違いへと変わるのです。

塗料を塗る前に、戸袋、雨戸、破風、鼻隠し、トイ持ちなどの鉄部には、確実にサビ止めを塗ります。塗料を塗ってしまえば分からなくなるものなのですが、見えない部分もしっかり作業することが、家を長持ちさせることにつながります。

見えない部分もしっかり手を入れることで、お家をキレイな状態で長持ちさせることができます

建物の揺れや経年劣化などで、外壁や屋根にひび割れが発生していることが多々あります。その場合は、シーリング材やパテ材などを使い、補修を行います。

縦目地 補修前

窓枠目地 補修前

サイディングボードなどの外装材を使用している家は、目地部分の補修は必ず行った方がいいでしょう。

理由は目地部分に塗り込まれているシーリング材がクッション代わりになって、建物の揺れを緩和するという重要な役割もしているからです。ですが目地部分が裂けたり、ひびが入っていると、従来を役割を果たせないことになってしまいます。

シーリング材は外装材やコンクリートほどの耐久性はないので、目地部分だけこまめに補修するほうがいいのですが、それもなかなか大変だと思うので、塗替え時に徹底的に目地部分の補修を行います。

目地補修をしないで塗装をしても、小さなひび割れは一旦塗料で埋まってしまいます。きれいな仕上がりでなにも心配ないと思われるかもしれませんが、時間が経つとすぐに塗料が剥げて、元のひびが見えてきます。これではせっかくの塗替えも意味がないものになってしまいますね。

さらに専門的なことを言えば、目地補修には既存のシーリング材の上にそのまま新しいシーリング材を打つ「増し打ち」と、シーリング材をすべて撤去してから新しいシーリング材を打つ「打ち替え」という2つのやり方がありますが、この専門的な言葉を知っていたら、職人もびっくりです。

そこまで知らなくても、目地補修などの下地調整がいかに重要なのかということだけは覚えておいてください。

古いシーリングを撤去していきます

![]()

3面接着にならぬよう、バックアップ材を貼っていきます

![]()

密着性を高めるための下塗りをします

![]()

外壁の色に合わせたシーリング材を打っていきます

縦目地 補修完了

窓枠目地 補修完了

軒天部分には主に、防藻、防カビ、防水機能が備わった通気性のある専用塗料を塗っていきます。

上塗り用の塗料がしっかりと壁面に定着するように、そして壁面そのものの強度を上げるために下地強化材とよばれる塗料を塗っていきます。下地強化材は、外装材によって種類を変えています。サイディングボードの場合、ボードの奥の奥まで浸み込んでいく浸透型のものを使います。反対にモルタル壁(砂とセメントを水で練ったもの)などでは、細かなひび割れを埋め、上塗り用の塗料の吸い込みを防ぎ、仕上がりを良くする効果がある厚膜の下地強化材を使います。下地調整が終わって、透明や白、クリーム色などの目立たない色を塗り始めていたら、下塗りがスタートしたんだなとご確認いただけると思います。

いよいよ中塗りでは、あなたが選んだ本番用の塗料を塗っていきます。外壁の塗替えは3回塗りが基本です。つまり、下塗り、中塗り、上塗りの3回塗るということを覚えておいてください。基本的に下塗りは下地強化剤。そして中塗り、上塗りは同じ塗料を使うことを前提にしています。

仕上げ塗りは、見た目と持ちを左右する重要な作業でとても緊張します。下塗り・中塗り・仕上げ塗りのそれぞれで色を変えて塗ることで塗り残しを防ぐ、美匠のこだわりの一つです。これで紫外線や酸性雨、汚れが付きにくくなり、長期にわたって美しい家を保てるようになります。ここまで見ていただいて、かなり細かい作業が重ねられていることがお分かりいただけたと思います。でも、この細かさが大事なのです。一つひとつの作業工程をしっかり踏むことが、仕上がりの出来を左右します。

1階部分は、多彩色サイディングボードですので、模様を活かすクリヤー仕上げを行っていきます。今回の塗装仕様は基本仕様である、2回塗りで行っていきます。使用する塗料はクリヤー仕上げも含め、現在の塗料の中で最も耐候性があり、品質保証まで付いているプレミアムペイントを使用しています。

くすんでいた外壁がツヤを取り戻し、防水性・耐候性・低汚染性などの機能を付与させた強くて美しい外壁へと生まれ変わりました。外壁の塗替えが終わると次は、屋根の塗替えに入ります。屋根の塗替えも、外壁の塗替えと同様に3回塗りで仕上げていきます。化粧スレート屋根(カラーベスト)なのか、トタン屋根なのか、セメント瓦なのかといった素材によって、使う塗料を変えたりしますが、作業工程は外壁と同じだとご理解ください。

屋根でよく見かける化粧スレート瓦(通称カラーベスト)の場合、これからお伝えすることがとても重要になってきます。化粧スレート瓦(カラーベスト)は、薄い板を屋根全体に一枚一枚張り合わせて完成させるのですが、入ってきた雨水は張り合わせてある隙間から逃がす構造になっています。しかし、この上から塗装をすると、塗料によりその隙間がふさがってしまって、入ってきた雨水を逃がすことができなくなってしまいます。この状態を放っておくとやがて腐ってしまいます。それを防ぐ方法として『タスペーサーの取り付け』があります。タスペーサーの取り付けとは、写真のように隙間に専用の部材を挿入していく地味な作業です。この重要な作業を知ってか知らずか、やらない業者が非常に多いことに驚いています。理由としては、業者がタスペーサーの取り付けそのものを知らないか、たとえ知っていても、面倒だからやらないのです。もし、あなたのお家の屋根が化粧スレート瓦(カラーベスト)でしたら、業者に「タスペーサーの取り付けはやってくれるんですか?」と聞いてみましょう。タスペーサーや縁切りを知らない、または変な顔をする業者だとすれば、「ちょっと待てよ」と冷静に考えた方がよいでしょう。

タスペーサー以外のもう一つの方法「縁切り作業」。専用の工具を使って一枚一枚、隙間をあけていきます。予算や劣化状況に応じて、どちらか判断していきます。

屋根は外壁よりも傷んでいることが多く、しっかりと下地強化材を浸透させ屋根自体を強くすること、適正な塗膜の厚さを確保することが重要になります。また、美匠の遮熱仕様では、下塗り・中塗り・仕上げ塗りの3層の塗膜全てが遮熱機能を持った最強の遮熱塗料を使用していきます(プレミアムペイント製)。真っ白の下地強化材により屋根に浸透・造膜の塗膜を形成し、太陽熱も同時に反射させて遮熱効果を高めていきます。

中塗りは仕上がりをよくするための重要な工程。仕上げ塗りのつもりで細かなところまでキッチリと塗っていきます。業者の中には「あくまで中塗りだから」という理由で細かなところを塗らない業者もいますのでご注意ください。ちょっとした意識の違いが、その後の耐候性の差として大きく出てしまいます。

外壁同様、仕上げ塗りは見た目と持ちを左右する重要な作業でとても緊張します。下塗り・中塗り・仕上げ塗りのそれぞれで色を変えて塗ることで、塗り残しも防いでいきます。現在の遮熱塗料の中では最強を誇るプレミアムペイントの遮熱塗料と、こだわり抜かれた職人による手塗り技で、あなたの大切なお家を守り続けていきます。これで、紫外線や酸性雨、汚れも付きにくくなり、長期にわたって美しい家を保てるようになります。

ベランダ防水塗装 施工前

![]()

-

ベランダ防水塗装 下塗り

密着性を高めるための専用下塗り材を塗っていきます

-

ベランダ防水塗装 中塗り

水の侵入を防ぎ、美観を整えていきます

-

ベランダ防水塗装 上塗り

防水としての耐候性を高め、長期間防水効果を発揮します

![]()

ベランダ防水塗装 完成!

雨水を撥水させ、一滴たりとも内部に侵入させない強靭な防水塗膜が出来上がりました

雨樋を塗っていきます

破風板を塗っていきます

化粧板を塗っていきます

水切りを塗っていきます

一見、軽視しがちな付帯部ですが、外壁・屋根と同グレードの塗料を使うことで隅々まで同じ耐候性とツヤを発揮させることができますので、塗替える前にはしっかりと付帯部にまで意識を向けることが大切になってきます。

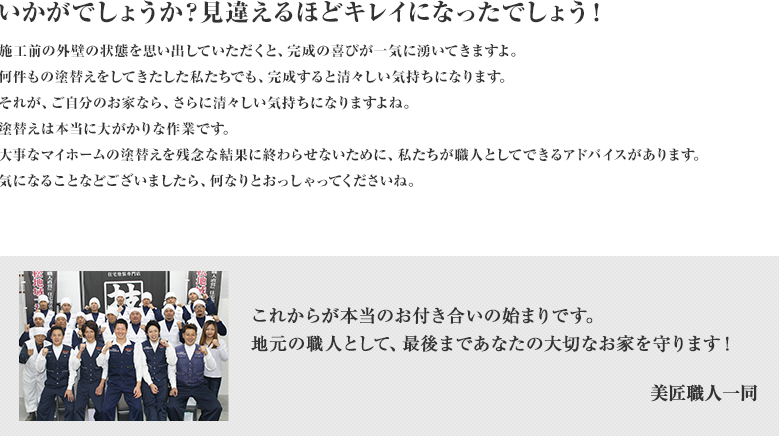

施工後 家全体

施工後 屋根部分